Когда ему в голову приходят по осени неутешительные выводы, он сам вспоминает и другим не дает забыть, что скоро лето

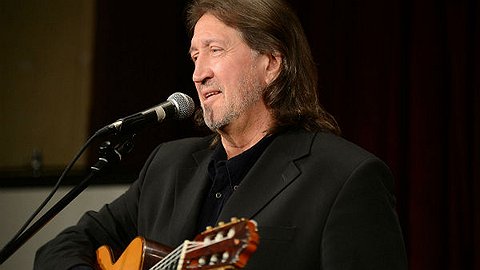

Митяев поет, потому что не петь не может. Когда, чтобы дышать полной грудью, ему не хватает собственных стихов, Олег обращается к Окуджаве и Визбору, Бродскому и Пушкину. Когда ему в голову приходят по осени неутешительные выводы, он сам вспоминает и другим не дает забыть, что скоро лето. Ну кто поверит, что этот красивый парень, так вовремя подметивший, как здорово, что все мы здесь (а не где-нибудь на другом краю Вселенной) сегодня собрались, — именно в нынешнюю пятницу, 19 февраля, отмечает 60-летие. Так что, Олег Григорьевич, за «парня» извините. Тем более мы ведь тоже отмечаем сегодня день рождения — только уже 95-й. С днем рождения — и вас, и нас!

— Считается, что человека таким, какой он есть, делают наследственность, воспитание и обстоятельства. А у вас к этому списку есть добавления?

— Так оно и есть. Но я бы еще добавил: и правильное детство. Родителям, по большому счету, было не до меня, и сейчас я понимаю, что, пожалуй, это было даже хорошо для конечного результата. Отдаю себе отчет в том, что запускаю сейчас такой отрицательный постулат, но так оно было. Есть у меня строчки, за которые мамы и папы и сегодня меня упрекают: «И жизнь промчится, и эта алгебра не пригодится». Но, согласитесь, никто не может заранее знать, что, когда и каким образом ему в жизни сможет пригодиться. И в этом заключена особенная мудрость, дающая человеку шанс попытать не одно счастье, а сразу несколько.

В моем детстве все стояло на своих местах — библиотека, музыкальная школа, дом культуры, дворец спорта. Мне было чем заняться помимо алгебры. Но при этом оставалось достаточно свободного времени, которое, как потом выяснилось, формирует что-то очень важное в душе, без чего человек — как слепоглухонемой. И вот эти долгие прогулки у озера в любое время года, будоражащие воображение запахи — озерной воды, цветов, мокрой листвы, озона после дождя — все складывалось в какую-то копилку, чтобы потом было что сказать.

— Видимо, и то, что было вами добыто за годы учебы в таких разнонаправленных заведениях, как монтажный техникум, Институт физкультуры и ГИТИС, тоже в эту копилку пошло?

— Естественно. Размышляя о том, зачем судьба мне организовала такую экскурсию по жизни, я в конце концов понял: она, видимо, решила продемонстрировать разные возможности — на выбор. Я поработал и электриком, и воспитателем, и тренером по плаванию, и даже успел поиграть у такого великого режиссера, как Евгений Радомысленский. Правда, тогда я его великости не осознавал. С театром вообще вышло очень забавно — в 1993 году Андрей Житинкин, который тогда был еще совсем молодым режиссером, пригласил меня на роль Маяковского в спектакль «Большой Владимир», который он ставил с артистами Театра имени Моссовета к 100-летию поэта для какого-то фестиваля в Италии, а организовывала все это Ольга Анохина. За кулисы после спектакля пришел Петер Штайн, которому наша работа очень понравилась. Я разговаривал с ним по-немецки и никакого особого пиетета не испытывал, а все наши актеры пребывали в полуобморочном состоянии. Мы с моим другом Костей Тарасовым, кажется, были единственными людьми, не имевшими ни малейшего представления о том, кто это такой.

— Сыграть Маяковского — подарок судьбы для любого актера. Вы о театральной стезе всерьез не задумывались?

— Мы с Мишей Евдокимовым поступили в ГИТИС на актерский факультет. Проучились год, увидели, что народ массово на режиссерский переходит, и решили тоже в режиссуру податься.

Но, по правде говоря, это не имело решающего значения в нашей жизни. Миша как-то сказал мне: «Как бы мы с тобой ни старались, у меня — «морда красная», а у тебя «как здорово, что все мы здесь...».

— «Как здорово, что все мы здесь», «С добрым утром, любимая», «Крепитесь, люди, скоро лето» — когда это слышишь, кажется, что это должно нравиться всем. Как вы угадываете спеть то, что подхватят?

— Какому количеству людей понравится твоя новая песня, даже приблизительно спрогнозировать невозможно. Я, когда мне задают подобные вопросы, тут же цитирую Михал Михалыча Жванецкого: «Сидишь, пишешь... и вдруг понимаешь, что фигня какая-то получается. Значит, хит!»

— Видя вас на сцене, ловишь себя на мысли: этому человеку любой зал сдается сразу и безоговорочно — хоть нефтяники, хоть космонавты, хоть оленеводы. Скажите, бывали случаи, когда вам приходилось преодолевать сопротивление зала?

— Был у меня один раз в жизни зал, который так и не загорелся. Я тогда уже поднаторел в Челябинской филармонии зажигать любую публику, причем не только с помощью своих песен — и тут, ну как мордой об забор: Концерт на каком-то «кислотном производстве» где-то на Сахалине. Что-то очень вредное эти люди производили. И вот после смены загнали их в красный уголок. Я спел первую песню — никто даже головы не поднял, не то что не хлопнул. Я удивился, пустил в ход весь арсенал, какой у меня был, — и опять никакой реакции, сидят словно каменные. Минут через 20 я сдался: вежливо попрощался и ретировался. Так что бывает. Но к счастью, в виде исключения.

— Когда слушаешь ваши песни, кажется, что рождаются они на одном дыхании. Но наверняка были такие, которые ну никак не хотели появляться на свет.

— Есть легкие роды, а есть такие затянувшиеся... Вот я уже двадцатый год пишу песню «На газоне возле дома жгли траву». Вот горит эта трава, улетает дым между ветвей, как между пальцев... Красивая такая аллегория, но я никак не могу завершить этот образ в нужной тональности. Или вот еще: «Смотреть на фотографии подолгу очень вредно, поскольку все, что прочее, стирается тогда». Эта песня тоже пишется уже лет 15. Лежат в столе листочки, потрепанные, истершиеся, но я все равно их не выбрасываю: Чувствую, еще не вечер...

— ... и вдруг песня все-таки придет?

— Может, и придет. Вот песня «Дым печной»: «Цвело узорами стекло / В окне темно-сиреневом. / Тепло молчание текло, / Как свет зрачка оленьего...».

Я написал четыре строчки и никак не мог продолжить. Почти 10 лет. А потом написалось и спелось. Так что насчет того, что «на одном дыхании», я бы не спорил, но дыхание может быть очень перерывистым.

— «Дым печной» посвящен Федору Тютчеву. Есть у вас песни, посвященные нашим современникам — Эльдару Рязанову, Федору Конюхову... Как приходит мысль написать песню конкретному адресату?

— Приходит тогда, когда понимаешь, что этот человек тебе чем-то очень близок. Но чаще это песни, так сказать, по поводу, практически по заказу, что, впрочем, не мешает им становиться популярными и неубиваемыми. Если честно, тут все так запутанно, что было бы глупо рассказывать, как все происходит на самом деле. Ну нет на все это какого-то четко сформулированного ответа, все размыто... Пусть так и остается, ладно?

— Вы всегда подчеркиваете, что авторская песня — это ступенька к большой поэзии. Был у вас дивный проект на очень высокой ноте — на стихи Пушкина. Но не нахальство ли это — замахнуться на нашего, знаете ли, самого Александра Сергеевича?

— Может, и нахальство. Хотя пушкинский альбом не первый на этой, как вы выразились, высокой ноте. Много лет назад, в 2002-м, мы с Леней Марголиным записали альбом на стихи Бродского «Ни страны, ни погоста». Этот альбом восхитил Михаила Козакова, который даже написал статью для какой-то газеты о том, как ему это вообще казалось дикостью, — он, мол, всю жизнь читает Бродского, а тут какой-то Митяев вздумал Бродского петь. А потом прослушал диск и буквально загорелся им и, даже попав в больницу, все слушал и слушал, ругая сам себя: «Что я, институтка, чтобы весь день Митяева слушать». В итоге Михаил Михайлович включил песни из этого альбома в свой спектакль о Бродском «Ниоткуда с любовью», который он поставил в театре «Школа современной пьесы». Так вот, к чему это я... Прошедшим летом Министерство культуры Италии вручило нам с Леонидом Марголиным премию имени Иосифа Бродского. Мы летали на церемонию, нас тепло поздравляли итальянцы: у них в стране эта премия — заметное и важное событие, они очень ценят все, что связывает итальянскую и русскую культуры. А у нас об этом никто ничего не знает — ни один телеканал, ни Министерство культуры нашей отечественной ничего об этом не хочет слышать. Обычная история. Выводы, как говорится, делайте сами.

— Что ж, делаю: нет пророков в своем отечестве. А еще думаю, что челябинский мальчишка ни о подобной премии, ни о такой популярности в народе никогда и не мечтал. Как же все у вас так получилось?

— Да это, в общем-то, не моя заслуга. Не сочтите за скромность. Как-то моего старшего сына спросили, почему он не пишет песни, как отец. А он ответил: «У отца — дар. У меня такого нет». И я понимаю, что это и в самом деле дар...

— То есть вам способность писать такие стихи и песни просто подарили?

— Ну, конечно! Я иногда слушаю какую-нибудь свою песню и думаю: ну здорово, я никогда б не смог этого написать сам! Чистосердечно признаюсь.

— Получается, что Олег Митяев всю жизнь неким ретранслятором работает? Не обидно?

— А чего обижаться, если я ретранслирую то, что и сам чувствую? Наверное, этот ретранслятор мог бы быть более тонким, и я тогда мог бы писать лучше гораздо, но — слава тебе господи! — все есть как есть. Иначе это был бы совершенно другой человек, гораздо сильнее страдающий от несовершенства этого мира, а значит, и более несчастный.

— На юбилейных концертах, проходящих в эти дни, песни виновника торжества поют знаменитые гости. Не кажется ли вам, что в исполнении Кобзона или Валерии под оркестр — это уже не совсем Митяев?

— Если бы я занимался шоу-бизнесом, может, я и запретил бы другим исполнителям петь свои песни. Но мое челябинское детство не может не радоваться и не восхищаться такому исполнению моих песен. Ну, считайте, что это понты такие. Не могу я отказать себе в удовольствии услышать, как Иосиф Давыдович Кобзон поет мою песню в сопровождении хора МВД. Поет прекрасно и по-своему. И это здорово, что все мы здесь...

— Гости сами выбирают, что петь?

— Конечно. А смысл петь то, что тебе самому не близко? Я уж сколько раз просил Валерию что-то другое исполнить, а она все про родильный дом поет как заведенная. С другой стороны, если б я сам троих родил, может, тоже других бы песен не переносил?

— На трудные времена, в которых мы все в очередной раз вдруг оказались, не сетует сейчас только ленивый. А вы все поете о том, как «не пускать уныние на порог души». А кроме общих пожеланий есть какие-то конкретные рецепты, как все-таки не впасть в грех уныния?

— Кто-то — не помню ни кто, ни где — написал про меня, что мол, и утро-то у него доброе, и прошлое — светлое, и стоит только немного покрепиться, как будет лето. Типа, просто куплеты записного оптимиста. Ну, такой вот я... Песня, о которой вы упомянули, называется «Покаянная» — она из того же разряда. И не стану я давать никаких рецептов — у каждого свое отношение и к этой жизни, и к этому миру. Бабушка одна хорошо сказала: хлеб есть, войны нет, чего ж вы переживаете? Вот так все просто на самом деле.

Голос

Андрей Житинкин, режиссер, народный артист РФ

— Спектакль «Большой Владимир» я ставил для итальянского фестиваля Arizonti, и в роли Маяковского видел именно Олега — поэта и музыканта, не имеющего к классическому рутинному театру никакого отношения. Мне было важно, что поэт играет поэта. Олег в этом отношении был сродни актерам-поэтам Таганки, которых Юрий Любимов занимал в каждом своем поэтическом спектакле. Митяев ничего не изображал, не искал внешнего сходства с Маяковским — при его фантастической органике никакие кепки и папиросы Олегу были не нужны. Обладая природным чувством ритма и проникновенным голосом, он стопроцентно передавал необходимую мне мелодику, и зал, не понимавший ни единого слова — никакого подстрочного перевода не было и в помине, а бегущая строка лишь передавала общий смысл происходящего на сцене, — был им просто заворожен. Мы пытались понять, почему жизнь Маяковского оборвалась так трагически, и вот это дыхание «почвы и судьбы» Олег передавал просто потрясающе. Штайн, который был председателем жюри этого фестиваля, буквально влюбился в наш спектакль, игра Олега произвела на него очень сильное впечатление. Так что из Италии мы увозили Гран-при...

Сегодня Олег Митяев — известный на всю страну исполнитель, каждый его концерт — своего рода моноспектакль. Он занял очень точную, ему одному доступную нишу — отсюда и безмерная любовь публики, и такой отклик на его песни. Но мне очень жаль, что его талант остался невостребованным ни театром, ни в особенности кино — актеры с такой органикой и такой харизмой там большая редкость.