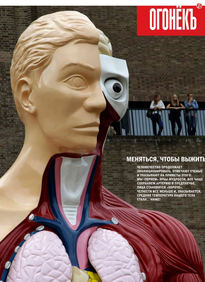

Введение специальной маркировки товаров кажется сверхэффективной мерой отдельным ведомствам. Но есть и другое суждение: это может негативно сказаться на рынке и потребителях.

Главный аргумент сторонников сплошной маркировки товаров — это универсальность данной меры. Кажется, что с ее помощью можно избавиться от целого комплекса проблем: и от мошеннических схем производства и реализации товаров внутри страны (в чем заинтересована Федеральная налоговая служба), и от незаконного ввоза импортных товаров на территорию страны (за что ратует Федеральная таможенная служба).

Головная организация, которой поручена проработка системы маркирования,— ФНС, по замечанию экспертов, уже давно интересуется возможностями электронных технологий в деле контроля за мошенническими схемами в российском бизнесе.

— Современная ФНС сильно продвинулась в администрировании налогов и, похоже, не собирается останавливаться,— считает Людмила Дуканич, замдекана Высшей школы корпоративного управления РАНХиГС.— Электронные технологии — ее конек: например, в последние годы была фактически с нуля создана Единая база данных о компаниях, доступ к которой имеют все контрольные ведомства. Это сильно упрощает встречные проверки контрагентов. Поэтому ничего удивительного в том, что ФНС теперь решила маркировать товары, нет. На некоторое время эта мера в самом деле может оказаться действенной: например, снизит количество товара на российском рынке, реализованного сверх учета по контрольно-кассовым аппаратам. Но надо понимать, что в этой "гонке электронных вооружений" участвуют две стороны. Массовых мошенников, может, и удастся вытеснить, но на смену им придут профессионалы, умеющие подделывать любые чипы.

Александр Сотов, доцент кафедры криминалистики юрфака МГУ, руководитель практики финансовых расследований и противодействия коррупции "ФБК-Право", полагает, что маркировка может преследовать и другие цели, важные для ФНС и не связанные с охотой за "неучтенкой". Речь может идти о борьбе с незаконными вычетами НДС: когда к производству вполне легального товара на территории России компания-производитель подключает фирмы-однодневки, якобы поставляющие ей некие материальные ресурсы, а суммы, списанные на их оплату, предъявляются потом мошенниками как вычеты из своего НДС. Тотальная маркировка, будь она введена, такие схемы неизбежно порушит.

— Система чиповки товаров позволит проверить, действительно ли налогоплательщик (компания-производитель) приобрел некий товар или ресурс и не является ли предъявленный по нему НДС к вычету фиктивным,— поясняет Александр Сотов.— Если техническая сторона дела будет отрегулирована, то идея представляется ценной, потому что эта мошенническая схема весьма распространена и плохо отслеживается обычными способами.

Заметим, после создания Таможенного союза отслеживать не только товародвижение, но и легальность реализуемых бизнес-схем оказалось сложнее, чем предполагали.

Как пояснил "Огоньку" руководитель пресс-службы ФТС Дмитрий Котиков, в последние годы российские таможенники отказались от сплошного досмотра грузов и перешли к так называемому последующему таможенному контролю.

— Во всех цивилизованных странах таможенные досмотры стараются свести к минимуму: в Дувре (Великобритания) досмотру подвергаются не более 3-4 процентов товарных партий, в США не более 1-2 процентов товаров,— рассказывает Дмитрий Котиков.— Россия вслед за другими членами ВТО также сокращает число проверок. Как в этом случае бороться с нелегальными поставками? Схема проста: товару позволяют пересечь границу, но впоследствии таможня может перепроверить представленную на него документацию. За 7 месяцев 2015 года подразделениями "последующего таможенного контроля" было проведено 4390 проверок. Результативность их составила 81 процент: возбуждено 2021 дело об административных правонарушениях и 115 уголовных дел, доначислено таможенных платежей и наложено штрафных санкций на сумму 5,6 млрд рублей. Взыскано штрафов на 2,26 млрд рублей, так что работа идет. Но, конечно, наличие единого таможенного пространства затрудняет проведение таких проверок: часть грузов попадает в Россию через территорию Казахстана и Белоруссии, то есть проверкой товаров и документов на них заняты таможенные службы этих стран.

Котиков признает, что "маркировка товаров помогла бы если не полностью ликвидировать незаконный ввоз товаров на территорию России, то существенно его ограничить", особенно в том случае, если инициатива будет поддержана бизнес-сообществом и общественным мнением.

А вот с этим скорее всего могут возникнуть проблемы. По крайне мере, многим экспертам, формирующим это самое общественное мнение, межведомственная инициатива по внедрению "тотального чипирования" представляется чрезмерной.

— Понятно, что проблема есть, но вводить маркировку большой линейки товаров массового спроса — это уж чересчур,— комментирует член Международной коллегии адвокатов, эксперт по таможенному законодательству Максим Шеметов. — Собственно, речь идет о том, чтобы перенять технологию, которая сейчас действует на люксовых товарах: например, дорогим часам присваивается индивидуальный серийный номер, по которому в любом официальном магазине можно проверить, были ли эти часы ввезены легально и растаможены или попали с черного рынка, были украдены и так далее. Вопрос в том, имеет ли смысл теперь всему на свете присваивать электронные номера. На мой взгляд, нет. Таможенники потеряли половину бюджета из-за образования Таможенного союза, но это не повод, изыскивая новые методы контроля, перекладывать ответственность за политические решения на покупателей.

Понятно, что имеет в виду эксперт: система чиповой маркировки встряхнет рынок, который на всякий стресс реагирует однозначно — повышением цен. Вадим Новиков, член Экспертного совета по развитию конкуренции при правительстве РФ, вспоминает, что даже введение акцизов на алкоголь, вопреки всей проработанности решения, на время остановило движение в отрасли. Поэтому надеяться, что маркировка товаров никак не повлияет на рынок, по меньшей мере, безответственно: здесь необходимо просчитывать возможные риски.